LeanPower Lab運営者のMasaです。自作PCの構成を考えたり、BTOパソコンの電源容量を計算したりするとき、スペック表にある「TDP」という数字をそのまま実際の消費電力の上限だと思い込んでいませんか?

実はこれ、PC初心者に限らず、長年PCを組んでいる経験者でも陥りやすい、非常に大きな誤解なんです。CPUのパッケージに書かれたW数(ワット数)と、実際にベンチマークソフトや高負荷なゲームを動かしたときに流れる電流には、驚くほどのズレがあります。「65Wって書いてあるから静かだろう」と思って買ったら、ファンが唸りを上げて驚いた……なんて経験、ありませんか?

この記事では、IntelやAMDが定めるTDPの定義がなぜこれほど複雑になってしまったのか、そして実際に計測される消費電力とのギャップがなぜ生まれるのかについて、私の検証結果や技術的な背景をもとに分かりやすく解説します。

この記事を読むとわかること

- メーカー公称値のTDPと実際の消費電力が乖離している根本的な理由と歴史的背景

- IntelのPL設定(PBP/MTP)やAMDのPPTなど、現代の複雑な電力管理の仕組み

- マザーボードのデフォルト設定(電力制限解除)が消費電力と寿命に与える影響

- スペック表の数字に頼らず、システム全体で安全な電源ユニット容量を計算する具体的な方法

TDPと実際の消費電力に大きな乖離がある理由

私たちがCPUを選ぶとき、パッケージやスペック表に書かれているTDPの数字を鵜呑みにしてはいけません。なぜなら、現代のプロセッサにおいてTDPはあくまで「熱設計の目安」であり、実際にコンセントから吸い上げられる電力とはかけ離れた数値になっているからです。この章では、そのカラクリを解き明かします。

TDPと消費電力の違いと定義の崩壊

一昔前、まだCPUがシングルコアで単純な動作をしていた頃であれば、TDP(Thermal Design Power:熱設計電力)と実際の最大消費電力はほぼイコールと考えても大きな問題はありませんでした。当時は、CPUがフルパワーで動いた時の発熱量がそのままTDPとして定義されていたからです。

しかし、現在ではその定義が大きく崩れています。TDPは本来、「定格クロック(ベースクロック)で動作したときに発生する熱を処理するために必要な冷却能力」を示す指標へと変化しました。つまり、「これくらいの性能のCPUクーラーを用意してくれれば、最低限の動作は保証しますよ」というメーカーからシステムインテグレーターへのメッセージに過ぎないのです。

一方で、実際の消費電力はどうでしょうか。近年のCPUは「ブーストクロック」が当たり前になっています。IntelのTurbo BoostやAMDのPrecision Boostといった技術により、CPUは温度や電力に余裕がある限り、自律的に定格を超えてクロックと電圧を引き上げ続けます。これは、いわば「メーカー純正の自動オーバークロック」が標準で動いているようなものです。

このため、パッケージに「TDP 125W」と書かれていても、実際にはその倍以上の電力を消費して動くのが当たり前の世界になっています。TDPはあくまで「ベース(定格)」の話であり、私たちが期待する「最高性能」を出している時の電力ではない。この認識のズレが、電源容量不足や冷却不足を招く最大の原因となっています。

IntelのPL設定と消費電力の目安

Intel製CPUの電力管理を正しく理解するには、PL(Power Limit)というエンジニアリング用語を知る必要があります。最近のカタログでは「Processor Base Power (PBP)」や「Maximum Turbo Power (MTP)」という親しみやすい名称にリブランドされていますが、PCの内部(BIOSレベル)では依然としてPL1、PL2という制御ロジックで管理されています。

| 旧名称 | 新名称 | 定義・役割 | Masaの解釈・注意点 |

|---|---|---|---|

| PL1 | PBP (Processor Base Power) | 長時間の持続的な負荷において許容される平均電力の上限値。 | かつてのTDP相当。ベースクロック動作時の電力ですが、高負荷時は無視されることが多い数値です。 |

| PL2 | MTP (Maximum Turbo Power) | 短時間のブースト負荷において許容される最大電力。 | ここが実質的な最大消費電力です。電源選びやVRM冷却ではこの値を基準にしないとPCが落ちます。 |

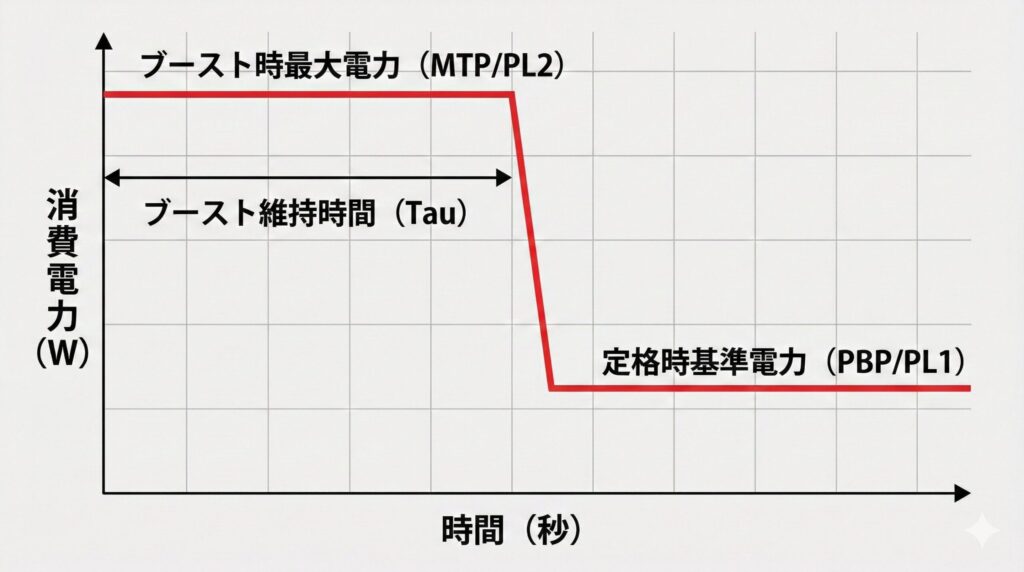

| Tau (τ) | – | PL2での動作が許容される最大時間(秒数)。 | 「熱時定数」とも呼ばれ、ヒートシンクが温まりきるまでのボーナスタイムのようなものです。 |

ここで最も重要なのはPL2(MTP)です。例えば、第13/14世代のCore i9-13900Kや14900Kを例に見ると、PBPは125Wですが、MTPは253Wに設定されています。PCを起動したり、重いゲームを起動したりした瞬間、CPUはためらうことなくこの253Wまで一気に電力を食いに行きます。TDP 125Wだと思って設計したシステムに、倍以上の負荷がかかるわけですから、トラブルが起きないはずがありません。

さらに、2024年後半に登場した最新の「Arrow Lake(Core Ultra 200Sシリーズ)」では、上位モデルにおいてこのPL管理の哲学にパラダイムシフトが起きました。なんと、PL1とPL2が共に250Wに設定(パフォーマンスプロファイル)されたのです。これは、「時間が経てば消費電力が下がる(Tauによる減衰)」という従来の安全策を捨て、「冷却能力が足りている限り、ずっと250Wで走り続ける」という、極めてアグレッシブな仕様への変更を意味します。もはや「ベースパワー」という言葉は形骸化し、実質的なTDPは250Wであると捉えるべきでしょう。

RyzenのPPT計算式と1.35倍の法則

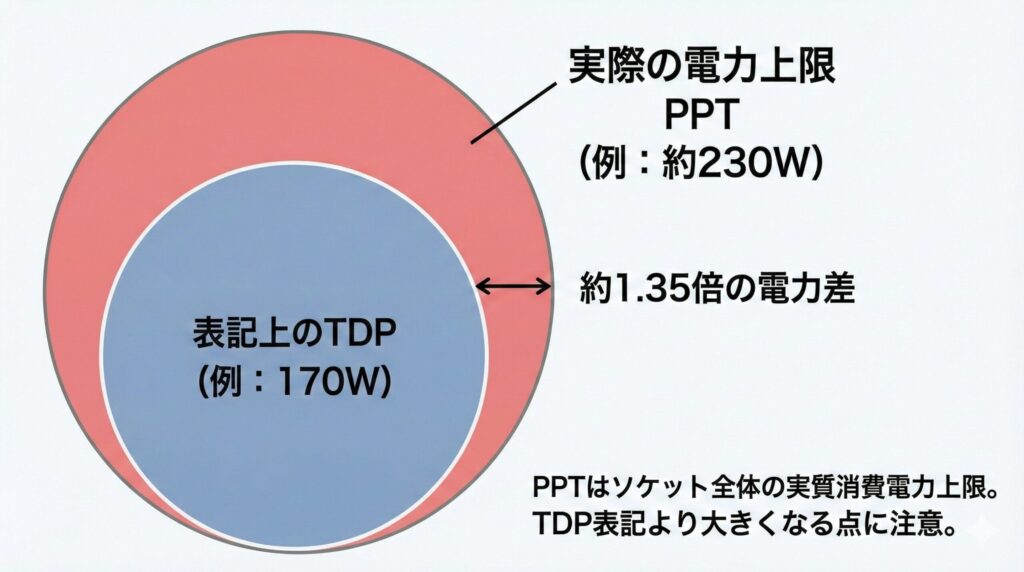

一方、AMDのRyzenシリーズはどうでしょうか。AMDはIntelとは異なり、TDPという数字を起点にした、厳密な計算式に基づいて電力制限を決めています。ここで登場するのがPPT(Package Power Tracking)という指標です。

AMDのシステムにおいて、実際にマザーボードのソケットからCPUへ供給される電力の上限はTDPではなく、このPPTによって規定されます。そして、Socket AM4およびAM5プラットフォームでは、多くのモデルで以下の法則が成り立ちます。

TDP × 1.35 ≒ PPT(実消費電力上限)

この「1.35」という係数は、電圧変換ロスやVRMの負担などを考慮したマージンだと考えられますが、ユーザーにとっては「表記より35%多く電気を食う」と覚えるのが手っ取り早いです。

主なTDPとPPTの関係(実測値の目安)

| TDP表記 | PPT(実制限値) | 主な該当CPU |

| 65W | 約88W | Ryzen 5 7600, Ryzen 7 9700X (Default) |

| 105W | 約142W | Ryzen 9 5950X, Ryzen 7 7700X, 9700X (105W Mode) |

| 120W | 約162W | Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 9800X3D |

| 170W | 約230W | Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 9950X |

例えば、「TDP 170W」と書かれたハイエンドなRyzen 9 9950Xを購入したとします。ユーザーが「170WのCPUだから、余裕を見て750W電源でいいか」と油断していると、実際にはマザーボードは約230Wまで電力を供給しようとします。ここにハイエンドグラフィックボードの負荷が重なると、高負荷時にシステムが不安定になるリスクがあるのです。

さらにややこしいことに、Ryzen 9000シリーズ(特に9700Xや9600X)からは、BIOSアップデートで「105W TDPモード」が公式機能として追加されました。これを有効にすると、元々65W(PPT 88W)で動作していたCPUが、105W(PPT 142W)のCPUへと性格をガラリと変貌させます。BIOS設定ひとつで消費電力が約60%も跳ね上がるわけですから、TDPという数字がいかに可変的であるかが分かります。

冷却で変動するブースト機能の罠

自作PCユーザーの中には、「良いCPUクーラーを使えばCPUは冷えるし、抵抗が減って消費電力も下がるはず」と直感的に考えている方が多いかもしれません。しかし、現代のCPUにおいては、むしろ逆の現象が起こり得ます。

Intelの「Thermal Velocity Boost (TVB)」などがその代表例です。これは、CPU温度が特定の閾値(デスクトップでは通常70℃など)以下である場合に限り、通常のターボブーストの上限を超えて、さらにクロックを引き上げる機能です。AMDのRyzenにも同様に、温度マージンがあれば限界までブーストするアルゴリズム(PBO: Precision Boost Overdrive)が組み込まれています。

つまり、ユーザーが高価な360mm簡易水冷クーラーを導入してCPUをキンキンに冷やしたとします。するとCPUは「おっ、まだ温度に余裕があるな。もっと頑張れる!」と判断し、より高い電圧をかけてクロックを限界まで引き上げようとします。その結果、性能は向上しますが、消費電力も一緒に増えてしまうのです。

「冷やせば省エネになる」というのは、一定のクロックで動作する場合の話です。現代のCPUは、冷却性能を燃料にして燃え盛るエンジンのようなもの。高性能なクーラーを使う場合は、その分だけ電源容量にも余裕を持たせる必要があるという、ある種のパラドックス(逆説)が存在することを覚えておいてください。

TDPが最大値ではない技術的背景

なぜ、これほどまでにTDPと実消費電力が乖離してしまったのでしょうか。少し技術的な背景に触れておきましょう。根本的な原因は、半導体の微細化プロセスが物理的な限界に近づきつつあることにあります。

かつては「ムーアの法則」に従って、トランジスタを微細化すればするほど、消費電力は下がり、性能は上がりました。しかし、回路線幅が数ナノメートルという原子レベルに達した現在、リーク電流(漏れ電流)の制御が困難になり、単純な微細化だけでは劇的な省電力化が見込めなくなっています。

そこでプロセッサメーカー各社は戦略を変えました。「動的な周波数スケーリング」を極限まで推し進めることにしたのです。Webブラウジングなどの軽い作業時は、不要な回路の電源を完全に遮断して徹底的に電力を絞る。その一方で、レンダリングやゲームといった重い仕事が入った瞬間は、電気代や発熱を度外視してでも、シリコンが溶けないギリギリのラインまで電圧を盛って性能を絞り出す。

もはや現代のCPUは、定格で安定して回るモーターのような部品ではありません。熱的・電力的な許容限界(ヘッドルーム)がある限り、どこまでも加速し続けるレーシングカーのような存在になったと言えるでしょう。だからこそ、「定格」の指標であるTDPは、最大出力の予測には全く役に立たなくなってしまったのです。

TDPに惑わされず実際の消費電力を知る方法

ここまで、TDPという数字がいかにアテにならないかを解説してきました。「じゃあ、一体何を信じればいいんだ!」という声が聞こえてきそうです。ここからは、私たちがスペックシートの裏側にある「真実」を見抜き、安定したシステムを構築するための具体的な方法を紹介します。

マザーボードの電力無制限設定を確認せよ

自作PCユーザーやBTOパソコン購入者が、PCを手に入れたら真っ先に確認すべきなのが、マザーボードのBIOS(UEFI)設定です。実は、CPUが大量の電気を食う原因の半分は、マザーボードメーカーの「おせっかい」にあります。

ASUS、MSI、Gigabyte、ASRockといった主要なマザーボードメーカーは、長年にわたり、デフォルト状態でIntelやAMDの定格制限を無視した「電力無制限設定」を標準仕様としてきました。これは、ベンチマークテストでのスコアを他社より1ポイントでも高く見せるための競争の結果です。

メーカーごとの無制限機能の呼び名(例)

これらの項目が「Auto」や「Enabled」になっていると、電力制限が解除されている可能性が高いです。

- ASUS: ASUS Multicore Enhancement (MCE)

- MSI: Enhanced Turbo / Tower Air Cooler Mode

- Gigabyte: Enhanced Multi-Core Performance

- ASRock: Base Frequency Boost (BFB)

これらの機能がオンになっていると、CPUは温度が許容限界(TjMax、通常100℃)に達するまで、時間無制限でひたすら電力を消費し続けます(PL1=4096Wなどの異常な値に設定されることもあります)。これが「CPUが爆熱」と言われる原因の一つです。

2024年に発生した第13/14世代Coreプロセッサ(Raptor Lake)の不安定動作問題を受け、Intelは各社に対して「Intel Default Settings」の実装と適用を強く推奨しました。最新のBIOSでは、このプロファイルを適用することで、PL1/PL2をIntelの定格値(例:253W)に強制的に制限できるようになっています。システムの寿命を縮めたくない、あるいはファンを静かにしたい場合は、必ずこの設定を確認し、無制限設定を「Disabled(無効)」にするか、定格プロファイルを選択することをおすすめします。

(出典:Intel® Core™ Processors Datasheet – Package Power Control)

最新CPUの実測データから見る真実

実際のレビューやベンチマークデータを見る際も、「どの設定で計測されたか」という視点が必要です。例えば、最新世代であるIntelのCore Ultra 9 285K(Arrow Lake)と、AMDのRyzen 9 9950X(Zen 5)を比較してみましょう。

Cinebench R23のような全コアに100%の負荷がかかるレンダリングテストにおいて、Core Ultra 9 285Kは、Intel推奨設定(Performance Profile)であれば、仕様通りきっかり250Wで消費電力が頭打ちになります。一方、電力制限を解除(Extreme ProfileやUnlimited設定)すると、消費電力は370W近くまで跳ね上がります。しかし、ここで興味深いのは、370Wも電力を食わせても、スコアは数%しか伸びないという事実です。

これは、半導体の特性として、クロックを上げれば上げるほど電力効率(ワットパフォーマンス)が指数関数的に悪化するためです。最新のCPUは、定格(あるいは推奨リミット)付近が最も効率が良いように設計されており、無理な電力投入は電気代の無駄遣いと室温の上昇を招くだけであることが、実測データからも明らかになっています。

Ryzen 9 9950Xの場合も同様で、負荷をかけるとPPTの上限である約230Wまで瞬時に消費電力が上昇し、冷却が追いつく限りそのラインに張り付きます。スペック表の「TDP 170W」という数字だけを見ていては、この「230W張り付き」という挙動は決して読めません。

ゲームとベンチマークでの電力差を比較

PCの用途が主にゲームである場合、もう一つ重要な視点があります。それは、「最大消費電力(ベンチマーク時)」と「実用時の消費電力(ゲームプレイ時)」の違いです。

CinebenchやOCCTといったストレステストソフトは、CPUの全ての回路をフル稼働させるため、前述のような最大電力(MTPやPPT上限)を叩き出します。しかし、一般的なPCゲームでは、全コアが100%の負荷で稼働することは稀です。そのため、ゲームプレイ中の消費電力は、最大値よりもかなり低くなる傾向があります。

特に、Arrow Lake世代のCore Ultra 9 285Kなどは、この傾向が顕著です。ベンチマークでは250W消費する設定であっても、実際のゲームプレイ中の平均消費電力は100W〜150W程度に収まることが多く、前世代のCore i9-14900K(ゲーム中でも200Wを超えることがあった)と比較して、実用域での電力効率が劇的に改善されています。

ポイント:

電源ユニットを選ぶときは「最大消費電力(MTP/PPT)」を基準にして容量不足を防ぐ必要がありますが、毎月の電気代や部屋の暑さを心配するときは「ゲーミング時の平均消費電力」のデータを参考にするのが、賢いPCユーザーの見方です。

システム全体の電力計算と電源の選び方

では、最終的にどのような基準で電源ユニット(PSU)を選べばよいのでしょうか。TDPを足し算するだけの計算機は捨ててください。私が推奨する、失敗しないための計算式は以下の通りです。

(CPUの実質最大電力 + GPUの最大電力) × 1.5 + α

ここでのポイントは、「CPUの実質最大電力」として、TDPではなく、IntelならMTP(またはPL2)、AMDならPPTの値を使うことです。

例えば、Core Ultra 9 285K(MTP 250W)と、GeForce RTX 4090(TGP 450W)を組み合わせるハイエンド構成を考えてみましょう。

- 誤った計算(TDPベース): 125W (CPU) + 450W (GPU) = 575W。

→「750W電源で余裕だな」と考えてしまいがちですが、これは非常に危険です。 - 正しい計算(実測ベース): 250W (CPU) + 450W (GPU) = 700W。

→ これにシステム全体のファンやストレージの電力(約50W)を足し、さらに「スパイク(瞬断的な電力の跳ね上がり)」や電源の変換効率が最も良い「負荷率50%〜60%」での運用を考慮して、1.5倍のマージンを取ります。

→ (250 + 450 + 50) × 1.5 ≒ 1125W

つまり、この構成では1000W〜1200Wクラスの電源ユニットを選ぶのが「正解」となります。特に最近のハイエンドGPUは、ミリ秒単位で定格の2倍以上の電流を要求する「スパイク」が発生することがあり、ギリギリの容量では保護回路が働いてPCが突然シャットダウンする原因になります。

LeanPower Lab式:実負荷対応 電源計算機

2026年最新のRTX 50シリーズ、RX 9000シリーズに加え、主要な歴代パーツを網羅しました。TDPではなく「実質最大消費電力(MTP/PPT/TGP)」をベースに計算します。

※ 1.5倍のマージンには、変換効率の良い50%負荷運用と、スパイク(瞬断的な電力跳ね上がり)への対策が含まれています。

TDPと実際の消費電力を正しく理解するまとめ

TDPという言葉は、もはや私たちが直感的にイメージする「消費電力」とは全く異なるものになってしまいました。しかし、それはメーカーが悪意を持って嘘をついているわけではありません。プロセッサがより賢く、より高性能に進化する過程で、静的な指標では性能を表せなくなり、定義の役割が変わってしまっただけなのです。

私たちユーザーに求められているのは、パッケージの表面に書かれた数字(TDP)を鵜呑みにせず、その裏側にある制御ロジック(PLやPPT)を理解するリテラシーかなと思います。「TDPはあくまで冷却器選びの目安」と割り切り、IntelならPBP/MTP、AMDならPPTといった「真の仕様値」を確認すること。そして、マザーボードのBIOS設定や信頼できるレビュワーの実測データを参考にすることですね。

これさえ押さえておけば、電源不足による不安定な動作や、冷却不足によるサーマルスロットリングに悩まされるリスクはグッと減るはずです。ぜひ、この知識を活用して、安定して効率の良い、理想のPC環境を構築してください。

さらにPC環境を最適化したい方へ

この記事で実際の消費電力が把握できたら、次はそれを支える心臓部である電源選びが重要になってきます。先ほどの計算機で算出した容量を参考に、長寿命で信頼できるメーカーを知りたい方は、電源ユニットの選び方とおすすめメーカー徹底解説2026もあわせてチェックしてみてください。あなたの構成に最適な1台を見つける手助けになるかと思います。

また、「パーツはそのままに、そもそもCPUが常にフル稼働してしまうのを防ぎたい」「発熱を根本から抑えたい」と悩んでいる場合は、Windowsやバックグラウンドアプリ側の設定を見直すアプローチも非常に有効です。CPU使用率を下げる設定と対策!PCを軽くする原因別の解決法にて、無駄な負荷を削る具体的な手順をまとめていますので、消費電力と発熱を賢く抑えたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。