LeanPower Lab運営者のMasaです。最近PCの動作が重いとか容量不足で悩んでいませんか。そんな時に便利なのがM.2 SSDデュプリケーターです。PCレスで簡単にクローンを作成したりバックアップを取ったりできるため、SATAやNVMeといった規格の違いに詳しくなくても安心して使えます。ただ、種類が多くてどれがおすすめなのか、使い方は難しいのかと不安に思う方も多いはずです。今回はそんな疑問を解消していきます。

- NVMeとSATAの違いや両対応モデルの選び方

- PCを使わずにクローンを作成する具体的な手順

- 熱暴走を防ぐための冷却ファンや対策の重要性

- ヒートシンク付きSSDでも使える製品の選び方

M.2 SSDデュプリケーターの選び方と基礎知識

M.2 SSDデュプリケーターを選ぶ際に、まず押さえておきたい基礎知識と、失敗しないための選び方のポイントを解説します。規格の複雑さや熱問題など、購入前に知っておくべきことは意外と多いんですよね。

NVMeとSATA対応の違いとは

M.2 SSDと一口に言っても、実はその中身は「NVMe(PCIe接続)」と「SATA接続」という全く異なる2つの規格に分かれています。これらはコネクタの形状や通信プロトコルが根本的に異なるため、基本的には互換性がありません。自作PC初心者の方が最もつまずきやすいポイントの一つですね。

まず、SATA接続のM.2 SSDですが、これは従来の2.5インチSSDと同じ通信方式を使っています。速度は最大でも600MB/s程度で頭打ちになりますが、発熱が少なく扱いやすいのが特徴です。コネクタ形状は「Key B+M」と呼ばれる、切り欠きが2箇所にあるタイプが一般的です。

一方、現在主流となっているNVMe SSDは、PCI Expressという高速なバスを使用します。速度は数千MB/sから、最新のGen5世代では10,000MB/sを超えるものまで存在します。コネクタ形状は「Key M」という切り欠きが1箇所のタイプが主ですが、見た目だけで判断するのは危険な場合もあります。

ここで重要なのが、「PC側のスロットやデュプリケーターがどのプロトコルに対応しているか」ということです。古いM.2スロットはSATA専用だったり、逆に最新のマザーボードではNVMe専用だったりと、必ずしも両方が使えるわけではありません。もし規格の合わないSSDを無理やり挿しても、認識されないどころか、最悪の場合は故障の原因にもなりかねません。

しかし、最近のM.2 SSDデュプリケーター市場では、「NVMeとSATAの両方に対応したモデル」がトレンドになっています。これは内部に高度なブリッジチップを搭載しており、挿入されたSSDのプロトコルを自動で判別してくれる優れものです。

両対応モデルを選ぶべき理由

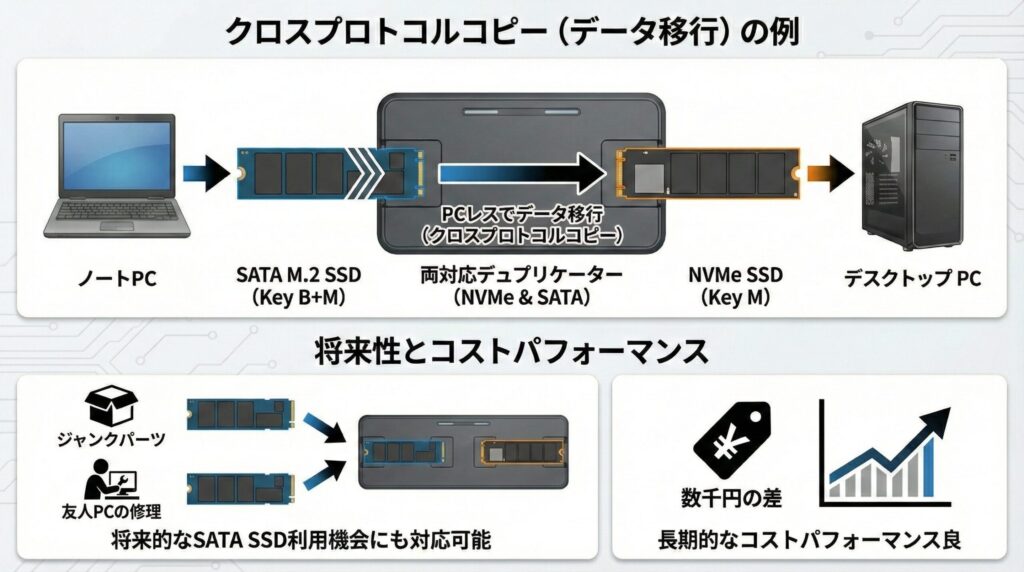

例えば、「古いノートPCに入っていたSATA M.2 SSDを、新しいデスクトップPCのNVMe SSDに交換したい」というシーンを想像してみてください。両対応のデュプリケーターがあれば、SATAからNVMeへのデータ移行(クロスプロトコルコピー)がPCレスで簡単に行えます。

手持ちのパーツが今はNVMeだけだったとしても、将来的にジャンクパーツや友人のPC修理などでSATA M.2を扱う機会があるかもしれません。数千円の価格差であれば、汎用性の高い両対応モデルを選んでおくのが、長い目で見てコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。NVM Express規格の詳細な仕様については、規格団体の公式サイトなども参考になります。

(出典:NVM Express Organization「About NVMe Technology」)

PCレスでクローン作成するメリット

「クローン作成」と聞くと、多くの人はPCにSSDを接続し、専用のソフトウェア(Acronis True ImageやEaseUS Todo Backupなど)を起動して行う作業を想像するのではないでしょうか。もちろんそれも一つの正解ですが、スタンドアロン型のデュプリケーターを使用した「PCレス複製」には、ソフトウェア方式にはない強力なメリットがいくつも存在します。

OSやファイルシステムに依存しない強力な複製能力

最大の特徴は、PCを介さないため「OSの種類やファイルシステムを問わない」という点です。ソフトウェアクローンの場合、Windows上でMacのフォーマット(APFS)やLinuxのフォーマット(EXT4)を扱おうとすると、認識させるだけで一苦労することがあります。また、暗号化されたBitLocker領域や、メーカー独自のリカバリ領域などが原因でコピーが途中で止まってしまうトラブルも少なくありません。

しかし、ハードウェアデュプリケーターは「ファイル」を見ていません。ディスクの先頭から最後尾まで、「0と1のデータ(セクタ)」を物理的にそのままコピーします。これを「セクタ・バイ・セクタ(Sector-by-Sector)方式」と呼びます。中身が画像データであろうが、起動プログラムであろうが、あるいは未知の暗号化データであろうが、機械的にすべて右から左へ写し取ります。これにより、ソフトウェアでは再現が難しい隠しパーティションやブートローダーも含めた「完全なクローン」を作成できるのです。

PCのリソースを解放し、トラブルを回避する

もう一つの大きなメリットは、作業中にPCを占有しないことです。ソフトウェアでのクローン作成中は、CPUやメモリに負荷がかかり、他の作業が重くなることがあります。また、コピー中にうっかりPCがスリープに入ってしまったり、Windows Updateが始まって再起動してしまったりして、数時間の作業が水の泡になる……なんていう悲劇も防げます。

こんなシーンで役立ちます

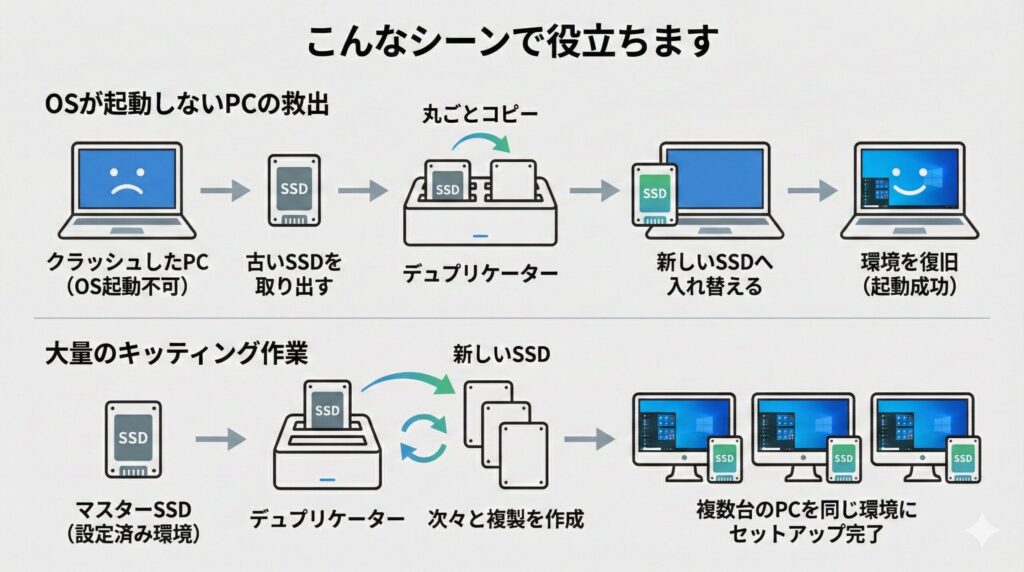

- OSが起動しないPCの救出: Windowsがクラッシュして起動しないPCからSSDを取り出し、新しいSSDへ丸ごとコピーして入れ替えるだけで、環境を復旧できる可能性があります。

- 大量のキッティング作業: 会社のPCなど、同じ環境のPCを複数台セットアップする場合、マスターとなるSSDを作ってしまえば、あとはデュプリケーターで次々と複製を作るだけで済みます。

このように、PCレスでのクローン作成は、単なる「手軽さ」だけでなく、技術的な信頼性やリスク管理の観点からも非常に理にかなった手法なんですね。

冷却ファン付きが熱対策に必須な理由

M.2 SSDデュプリケーターを選ぶ上で、私が最も重要視してほしいスペックがあります。それは「転送速度」でも「対応容量」でもなく、「冷却機構(ファン)の有無」です。なぜなら、近年のNVMe SSDの発熱問題は、もはや自然空冷(パッシブクーリング)で対処できるレベルを超えつつあるからです。

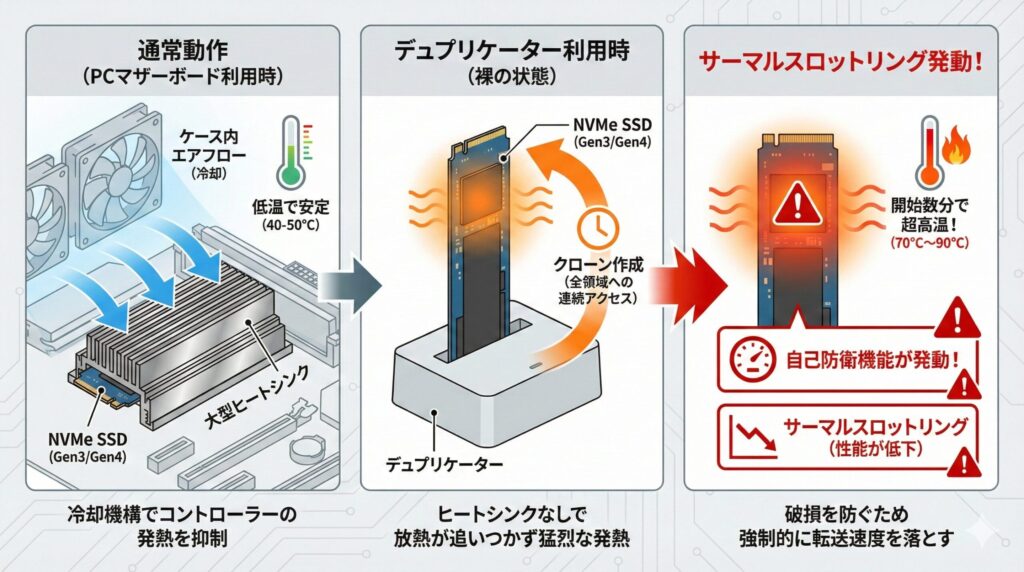

NVMe SSDの発熱メカニズムとリスク

NVMe SSD、特にPCIe Gen3やGen4に対応した高性能モデルは、動作中にコントローラーチップが猛烈な熱を発します。PCのマザーボードに取り付ける際は、大型のヒートシンクやケース内のエアフローによって冷却されますが、デュプリケーターに挿すときは基本的に「裸」の状態です。

この状態でクローン作成のような「全領域への連続アクセス」を行うとどうなるか。私の経験では、開始から数分でSSDの表面温度は70℃を超え、場合によっては80℃〜90℃近くまで上昇します。ここまで高温になると、SSDは自己防衛のために「サーマルスロットリング」を発動させます。

サーマルスロットリングとは?半導体が熱で破損するのを防ぐために、強制的に性能を落とす機能のことです。これにより、転送速度が数百MB/sから数十MB/sまで極端に低下し、コピー時間が大幅に延びてしまいます。さらに恐ろしいのは、高温状態が続くことでNANDフラッシュメモリへの書き込みエラーが発生し、データが破損するリスクすらあることです。

アクティブ冷却(ファン)の圧倒的な優位性

この問題を解決する唯一にして最善の方法が、風を当てて強制的に冷やす「アクティブ冷却」です。市場にはファンを搭載していない安価なモデルも多いですが、これらは長時間稼働させると筐体自体が触れないほど熱くなることがあります。

一方で、センチュリーの「裸族のクローンベース NVMe」のような冷却ファン搭載モデルでは、SSDに直接風を当てることで、高負荷時でも温度を40℃〜50℃台に抑え込むことが可能です。温度が安定すれば速度も安定し、結果としてコピー時間の短縮とデータの安全性が確保されます。

特に1TBや2TBといった大容量ドライブをコピーする場合、処理時間は数十分に及びます。その間ずっと高熱にさらされ続けるリスクを考えれば、多少動作音がしたとしても、ファン付きモデルを選ぶ価値は十分にあります。もしファン無しのモデルを使う場合は、別途USB扇風機で風を当て続けるなどの工夫が必須レベルだと思ってください。

スタンドアロン機能の使い方と特徴

「ハードウェアだけでコピーするなんて、操作が難しいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実は拍子抜けするほど簡単です。ここでは一般的なスタンドアロン型デュプリケーターの使い方と、操作上の特徴を詳しく解説します。

基本的な操作フロー

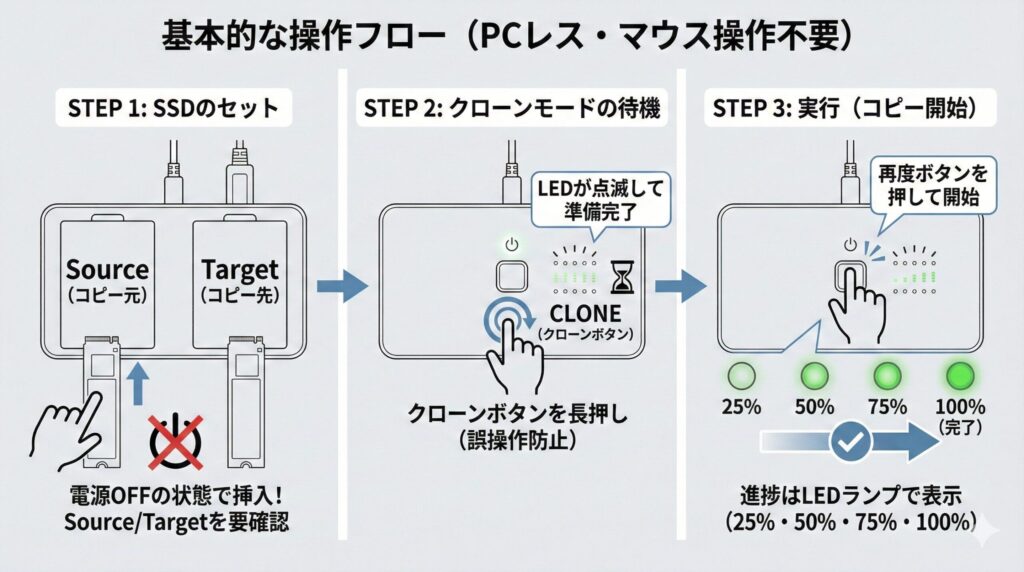

製品によって細かな違いはありますが、基本的には以下の3ステップで完了します。PCの画面を見る必要も、マウスを操作する必要もありません。

- SSDのセット: 電源が入っていない状態で、スロットにSSDを挿し込みます。ここで最も重要なのが「Source(コピー元)」と「Target(コピー先)」の確認です。多くの製品ではスロットの横に大きく刻印されています。

- クローンモードの待機: 電源を入れた後、多くの機種では誤操作防止のために「クローンボタンを長押し」などの特定のアクションを求められます。LEDが点滅するなどして準備完了を知らせてくれます。

- 実行: 再度ボタンを押すとコピーが開始されます。進捗は「25%・50%・75%・100%」といった4段階のLEDランプで表示されるのが一般的です。

絶対に間違えてはいけない「Source」と「Target」

この操作の中で唯一にして最大のリスクポイントが、SourceとTargetの逆挿しです。もし逆に挿してスタートしてしまうと、デュプリケーターは躊躇なく「空っぽの新品SSD(本当はコピー元にしたかったデータ入りSSD)」のデータを、「データ入りSSD(本当はコピー先にしたかった新品SSD)」に上書きコピーし始めます。

ハードウェア複製はセクタ単位で行われるため、一度上書きされてしまうと、データの復旧は専門業者でもほぼ不可能です。このミスを防ぐために、私はいつも「Source(ソース)=祖先(オリジナル)」「Target(ターゲット)=的(書き込む先)」と唱えながら、指差し確認をしています。

電源アダプターの重要性

もう一つの特徴として、スタンドアロン動作時は必ず付属のACアダプターを使用する必要があります。USBバスパワーでは電力が足りないからです。特に高性能なNVMe SSDは消費電力も高いため、安定した電源供給が不可欠です。作業中にケーブルが抜けないよう、しっかり接続されているか確認してから作業を始めましょう。

容量制限やコピー時間の目安

PCレスのデュプリケーターを使用する際に、必ず知っておかなければならない技術的な制約があります。それが「容量制限」です。これを知らずに購入して、「コピーが開始されない!」と焦るケースが非常に多いんです。

「大は小を兼ねる」が鉄則

ハードウェアクローンにおける絶対的なルール、それは「コピー先のディスク容量は、コピー元と同じか、それ以上でなければならない」ということです。これは、ファイルシステムを解釈せず、ディスクの先頭から末尾までのセクタ数をチェックしているためです。

具体例を挙げてみましょう。

| コピー元 (Source) | コピー先 (Target) | コピー可否 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 500GB (使用量100GB) | 1TB | ○ 可能 | コピー先の方が容量が大きいため問題なし。 |

| 1TB (使用量100GB) | 500GB | × 不可 | データ量は収まるが、ディスク全体の容量が小さいため拒否される。 |

| 500GB (メーカーA) | 500GB (メーカーB) | △ 注意 | 同じ500GB表記でも、厳密なセクタ数がメーカーBの方が少ない場合、コピーできないことがある。 |

特に注意が必要なのが、同じ容量表記同士のコピーです。SSDはメーカーやモデルによって、実際に使える領域(ユーザー領域)のセクタ数が微妙に異なります。もしコピー先の方が1セクタでも少なければ、デュプリケーターは処理を拒否します。失敗を避けるなら、一段階大きな容量(500GBから1TBへ、など)への移行を基本と考えるのが安全です。

コピー時間の目安と速度

「どれくらいの時間がかかるの?」という点も気になりますよね。最新のデュプリケーターのスペックを見ると、転送速度は「最大1000MB/s以上」を謳うものもありますが、実際のクローン処理では検証(ベリファイ)プロセスやコントローラーの処理が入るため、そこまでの速度は出ません。

私の実測ベースでの目安ですが、安定した環境であれば100GBあたり5分〜10分程度で完了することが多いです。つまり、1TBのSSDなら50分〜1時間半くらいでしょうか。もちろん、SSD自体の書き込み性能にも左右されます。QBOX(安価なSSDなどで見られるキャッシュ切れ後の速度低下)が発生するようなドライブがコピー先の場合、後半で極端に遅くなることもあります。

PCを使ってソフトウェアでコピーする場合、読み込みと書き込みの往復処理やOSのオーバーヘッドがあるため、実はPCレスのハードウェア複製の方が実時間は短く済むことが多いのも嬉しいポイントですね。

おすすめのM.2 SSDデュプリケーター比較

ここからは、実際に製品を選ぶ際に比較すべきポイントや、用途別のおすすめ機能について、もう少し踏み込んで見ていきましょう。自分の使い方に合った一台を見つける参考にしてください。

ヒートシンク付きSSDの注意点

最近の自作PC市場では、最初から大型のアルミ製ヒートシンクが装着されているNVMe SSDが標準的になりつつあります。特にGen4対応のハイエンドモデルでは、冷却性能を高めるためにかなり厚みのあるヒートシンクが付いていますよね。実はこれが、デュプリケーター選びにおいて最大の「物理的な壁」となります。

ドック型における「刺さらない」問題

多くのデュプリケーター、特に「トースターのように上からSSDを挿し込むドック型」の製品は、標準的な基板のみのSSD(厚さ数ミリ)を想定して設計されています。そのため、スロット周辺の開口部が狭かったり、誤挿入防止のガイドがあったりして、ヒートシンク付きのSSDだと物理的に干渉して奥まで刺さらないというケースが多発しています。

無理に押し込もうとすると、コネクタを破損させたり、接触不良でデータ転送中にエラーが起きたりする原因になります。「ツールレス」を謳う製品ほど、固定用のゴム足などが邪魔になることもあるので注意が必要です。

解決策と選び方

もし手持ちのSSDにヒートシンクが付いている場合、以下の対策を検討してみてください。

- スロット周辺がフラットな製品を選ぶ: スロットの周りに壁や突起物がなく、オープンな形状になっているモデルであれば、厚みのあるSSDでも干渉せずに挿せる可能性が高いです。

- 延長ケーブルを使用する: どうしても刺さらない場合は、M.2用の延長ケーブルを使用するという裏技もありますが、信号品質が低下してエラーの原因になることもあるため、あくまで最終手段です。

- ヒートシンクを外す(非推奨): ヒートシンクを取り外せば挿さりますが、保証対象外になることが多いためおすすめしません。

購入前には、製品画像の「コネクタ周りのアップ」をよく確認し、自分の持っているゴツイSSDが干渉しないか脳内でシミュレーションしてみることが大切です。

ドック型とケース型の違いを比較

デュプリケーターには大きく分けて2つの形状があります。SSDを裸のまま垂直に挿す「ドック型」と、SSDを内部に完全に収納してフタをする「ケース型」です。それぞれに明確なメリット・デメリットがあるため、自分の利用スタイルに合わせて選ぶ必要があります。

ドック型(クレードルタイプ)

これは、HDDスタンドのM.2版のような形状です。SSDを上からカシャッと挿すだけなので、とにかく手軽です。

- メリット: 着脱が非常に楽なので、複数のSSDを次々と検証したりコピーしたりする用途に向いています。また、SSDが外気に直接触れるため、別途扇風機を当てるなどの冷却対策がしやすいのも利点です。

- デメリット: SSDがむき出しになるため、ホコリが被りやすく、作業中に手が当たって接触不良を起こすリスクがあります。また、基板が露出しているため静電気にも注意が必要です。

ケース型(エンクロージャータイプ)

こちらは、通常の外付けSSDケースにクローン機能が付いたような形状です。

- メリット: SSDを筐体内にしっかり固定してフタをするため、物理的な保護能力が高いです。クローンに使わない時は、そのまま持ち運び可能な高速外付けSSDとして常用できるのが最大の魅力です。

- デメリット: 熱が内部にこもりやすいため、筐体全体をヒートシンクとして使う設計になっていないと熱暴走のリスクがあります。また、SSDの交換にはネジ止めなどが必要な場合が多く、頻繁な入れ替えには向きません。

| タイプ | ドック型(垂直挿入など) | ケース型(完全収納) |

|---|---|---|

| 特徴 | トースターのように上から挿すタイプ | 外付けSSDとして持ち運べる箱型タイプ |

| 放熱性 | 高い(外気接触・ファン増設容易) | 製品設計に依存(熱がこもりやすい) |

| 携帯性 | 不向き(かさばる) | 最適(そのまま持ち運べる) |

| おすすめユーザー | 自作PC愛好家、メンテ担当者 | ノートPCユーザー、外付け利用メイン |

個人的には、純粋に「データの引っ越し作業」や「メンテナンス」を目的にするなら、放熱性と作業効率に優れるドック型をおすすめします。逆に、「換装後の古いSSDを外付けドライブとして再利用したい」というのが主目的なら、ケース型を選ぶと幸せになれるでしょう。

速度低下を防ぐサーマルスロットリング

先ほどのセクションでも触れましたが、ここでは製品選びの観点から「サーマルスロットリング対策」をさらに深掘りします。ファン付きモデル以外を選ぶ場合、どのような点に注目すべきでしょうか。

筐体の素材と放熱設計

ファンが無いモデルの場合、熱を逃がす唯一の手段は「筐体への熱伝導」です。したがって、プラスチック製の安価な筐体は避けるべきです。プラスチックは熱伝導率が低く、SSDの熱を閉じ込めてしまいます。

選ぶべきは、「アルミ製」の筐体を採用しているモデルです。アルミは熱伝導率が高く、筐体全体をヒートシンクとして機能させることができます。さらに、表面に「リブ(溝)」加工が施されているモデルなら、表面積が増えて放熱効率がさらにアップします。

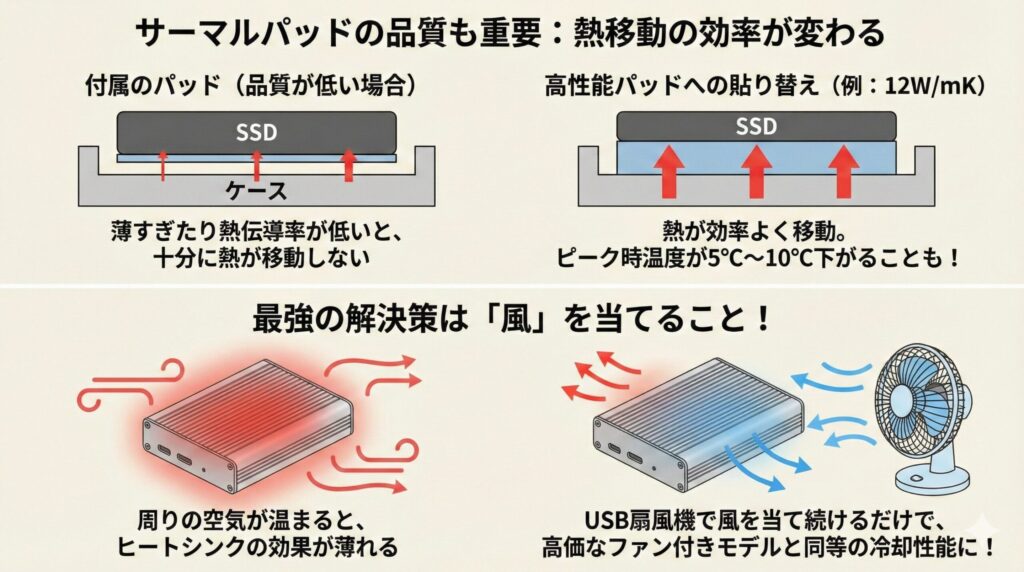

サーマルパッドの品質

ケース型の場合、SSDと筐体の間に挟む「サーマルパッド(熱伝導シート)」が付属していることがほとんどですが、この品質も重要です。もし付属のパッドが薄すぎたり、熱伝導率が低いものだったりすると、十分に熱が移動しません。

私はよく、付属品を使わずに別途購入した高性能なサーマルパッド(熱伝導率12W/mKなどのもの)に貼り替えて使用しています。これだけでピーク時の温度が5℃〜10℃下がることもあります。数百円の投資で安定性が買えるなら安いものです。

とはいえ、やはり最強の解決策は「風」です。どんなに優れたヒートシンクも、周りの空気が温まってしまえば効果は薄れます。ファンレスモデルを使う場合は、USB扇風機を横に置いて風を当て続ける。これだけで、高価なファン付きモデルと同等の冷却性能を手に入れることができますよ。

データ消去やエラースキップ機能

M.2 SSDデュプリケーターの魅力はクローン作成だけではありません。プロユースやトラブル対応にも役立つ、いくつかの付加機能についても知っておきましょう。

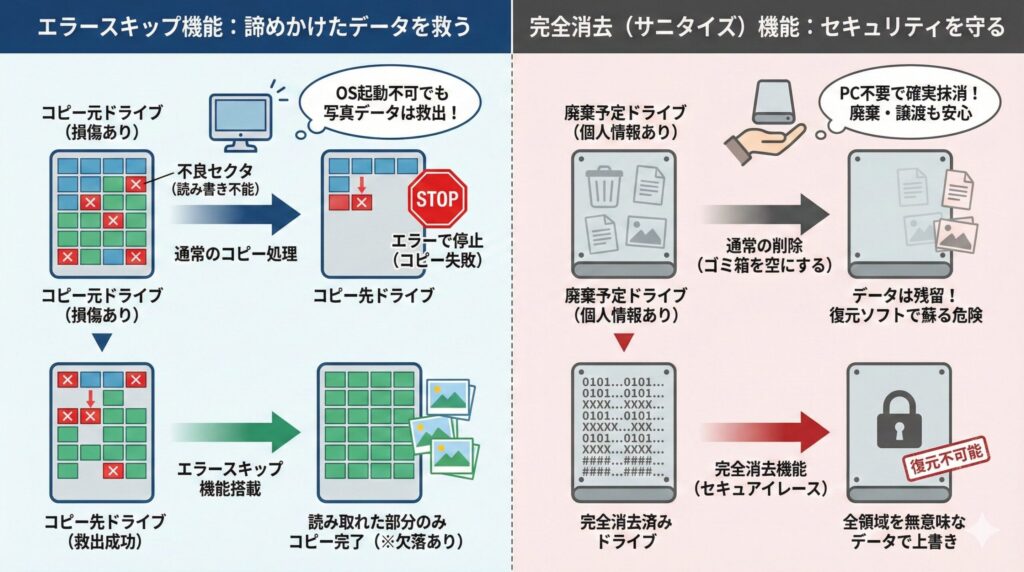

エラースキップ機能で諦めかけたデータを救う

長年使ったSSDや、調子が悪くなったHDDには「不良セクタ(Bad Sector)」と呼ばれる、読み書き不能な損傷箇所が発生していることがあります。通常のコピー処理では、この不良セクタに遭遇した瞬間にエラーとなり、コピー全体が停止してしまいます。

しかし、「エラースキップ機能」を搭載したデュプリケーターなら、不良セクタを自動的に回避(スキップ)して、読み取れる部分だけでもコピーを続行してくれます。「OSは起動しないけど、写真データだけでも取り出したい」といったデータレスキューの場面では、この機能が神様のように思えることがあります。ただし、スキップされた部分のデータは欠落するため、完全な復旧を保証するものではない点には注意が必要です。

完全消去(サニタイズ)機能でセキュリティを守る

SSDを廃棄したり、友人に譲ったり、あるいはフリマアプリで売ったりする際、単にデータをゴミ箱に入れて空にしただけでは不十分だということをご存知でしょうか?復元ソフトを使えば、簡単にデータが蘇ってしまいます。

一部のデュプリケーターには、SSDの全領域に無意味なデータを上書きすることで、元のデータを復元不可能な状態にする「完全消去機能(セキュアイレース)」が搭載されています。PCに繋がずにボタン操作だけで確実にデータを抹消できるため、個人情報保護の観点からも非常に有用です。特にビジネスデータを扱っていたドライブを処分する際は、この機能があるモデルを選ぶと安心感が違います。

M.2 SSDデュプリケーター導入のまとめ

今回は、M.2 SSDデュプリケーターの選び方から、熱対策、そしてマニアックな機能まで、かなり詳しく解説してきました。最後に、もう一度重要なポイントを整理しておきましょう。

失敗しない選び方の3ヶ条

- 熱対策を最優先せよ: NVMe SSDのコピーは熱との戦いです。大容量データを扱うなら、冷却ファン付きモデルか、放熱性の高いアルミ製ドックを選びましょう。

- 対応プロトコルを確認せよ: 今後の汎用性を考えるなら、SATAとNVMeの両方に対応したハイブリッドモデルが絶対に便利です。

- 物理形状に注意せよ: 手持ちのSSDにヒートシンクが付いている場合は、干渉しない形状かどうかを事前によく確認しましょう。

M.2 SSDデュプリケーターは、一見すると地味な周辺機器に見えますが、PC環境の移行やメンテナンスを劇的に楽にしてくれる「縁の下の力持ち」です。特にPCレスでのクローン作成の手軽さと安定感は、一度体験するともうソフトウェア方式には戻れない快適さがあります。

ぜひ、あなたにぴったりの一台を見つけて、安全でスピーディーなデータ移行環境を手に入れてくださいね。もしPCの動作が遅いなと感じているなら、SSDの換装と一緒にデュプリケーターを導入するのは最高のアップグレードになるはずです。

※正確な情報は公式サイトをご確認ください。また、最終的な判断は専門家にご相談ください。